Apesar de ter sido uma figura de vanguarda tanto no meio artístico quando na fotografia, Lee Miler viveu vários anos escondida nas sombras. Muitas de suas obras foram erroneamente creditadas a outros artistas, como Man Ray – o famoso surrealista –, com quem viveu um romance e colaborou por anos. Juntos, inclusive, eles inventaram a técnica fotográfica da solarização.

Apesar das injustiças, Lee fez história ao ser a primeira mulher correspondente de guerra para a revista Vogue. É de sua autoria uma enorme quantidade de fotografias icônicas da Segunda Guerra Mundial, com destaque para a foto em que posa na banheira de Hitler, momentos depois do Führer fugir de Munique.

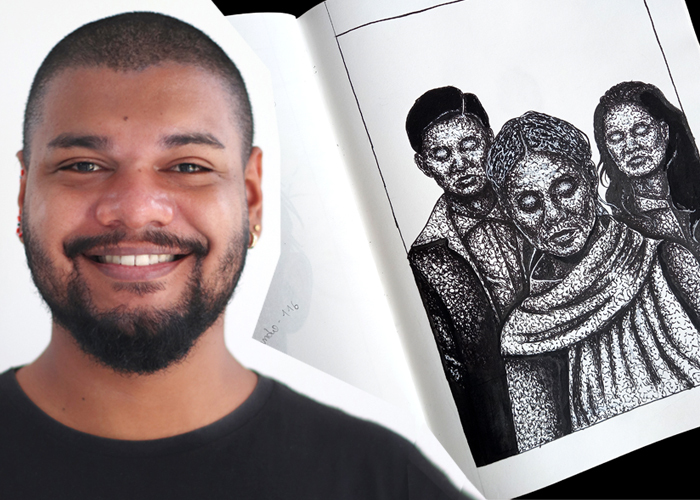

Whitney Scharer © Sharona Jacobs

Inspirada por sua difícil trajetória – que ainda conversa com os desafios enfrentados por muitas mulheres –, Whitney Scharer percebeu que a história de Lee Miller deveria ser contada em um livro. Certo dia, a escritora foi visitar uma exposição e voltou com uma ideia. Bacharel em História da Arte e Fotografia, professora de escrita criativa em Massachusetts, onde vive com o marido e dois filhos, Scharer já teve contos publicados em revistas especializadas, como a New Flash Fiction Review e Bellevue Literary Review. Mas não imaginava que aquela manhã de 2011 no Peabody Essex Museum lhe daria a melhor das desculpas para pesquisar sobre Paris — além do contrato para a publicação de seu romance de estreia, Tempo de luz.

Confira a entrevista com Whitney Scharer, que revelou seu processo de criação e inspirações:

Intrínseca: Por que escrever sobre Lee Miller?

Whitney Scharer: Descobri Lee Miller em 2011, na exposição “Parceiros no Surrealismo”, com obras dela e do Man Ray, no Peabody Essex Museum, em Massachusetts. Conhecia bem o trabalho de Man Ray, mas nunca tinha ouvido falar de Lee Miller, e enquanto caminhava pela exposição fiquei cada vez mais surpresa e incomodada pelo fato de o nome dela não ser tão conhecido. Os dois descobriram juntos a solarização. As fotografias de moda dela estiveram nas páginas da Vogue ao lado de fotógrafos famosos como Cecil Beaton e Edward Steichen. Ela se reinventou como a primeira mulher correspondente durante a Segunda Guerra Mundial e presenciou a abertura de campos de concentração. Quando Hitler fugiu de Munique, ela foi ao apartamento dele e usou sua banheira em uma sessão de fotos.

I: O que mais a atraiu nas fotos de Lee?

WS: Suas fotografias eram estranhas e íntimas, e ela própria era fascinante — queria viver como um homem em um mundo de homens, sexual, emocional e artisticamente. Quando saí da exposição já estava fascinada. Acho que fui atraída por sua convicção, ambição, modernidade. Meu maior desejo era fazer justiça ao que ela foi: uma feminista antes do seu tempo.

I: Por que escolheu a ficção para contar sua história?

WS: Existem ótimos livros de não ficção sobre a Lee — particularmente, adoro a biografia escrita por Carolyn Burke, Lee Miller: A Life. Sempre fui autora de ficção, e minha força como escritora está no lado visual e imaginativo, então nunca me ocorreu fazer um livro de não ficção sobre ela. Eu sabia que imaginando faria um trabalho melhor do que se usasse apenas os fatos.

I: Como foi o processo de pesquisa?

WS: Antes de começar a escrever, passei dois anos lendo e reunindo o que pude. Depois abandonei tudo e escrevi. A ficção precisa de espaço para respirar: ficar muito colada na pesquisa pode enfraquecer uma história.

I: Paris é quase uma personagem do seu livro. O que você descobriu sobre a cidade naquela época?

WS: Ter um motivo para estudar Paris foi um presente. Parece inacreditável o quanto de arte e literatura se desenvolveu ali no período entreguerras. Adorei pesquisar sobre as casas de diferentes artistas. Uma das minhas favoritas foi um prédio chamado La Ruche, em Montparnasse. As pessoas o chamavam de “colmeia” porque era um edifício grande e circular, com pequenos ambientes. Foi construído originalmente para ser uma adega durante a Grande Exposição de 1900, e depois transformado em moradia de baixo custo para artistas. Lá viveram Marc Chagall, Modigliani, Brancusi e Diego Rivera. Consegui incluir a descrição do lugar no livro porque fiquei encantada por ele.

I: A relação profissional entre Lee Miller e Man Ray nem sempre foi justa. Como você relaciona os desafios dela aos de mulheres no meio artístico hoje em dia?

WS: Infelizmente as mulheres enfrentam hoje muitos dos mesmos desafios da década de 1930. Eventos recentes nos Estados Unidos me fizeram ter certeza disso, e acho que a ascensão de movimentos como o #metoo serviu para mostrar o quanto ainda precisamos caminhar até alcançar a igualdade. Acho que o livro ressoa hoje por esse motivo: vemos nossas próprias lutas nos esforços de Lee para construir sua carreira e sair da sombra de um homem.

I: E quais são as principais contradições da personagem?

WS: Um dos aspectos mais interessantes sobre Lee não é sua confiança, mas a fragilidade. Ela esteve na posição de musa por toda a vida: inicialmente do pai, para quem posou nua ao longo da infância e da vida adulta, depois para todos os fotógrafos da Vogue e, em seguida, em Paris, para Man Ray. Esses homens a objetificaram, provocando traumas. Eles dificultaram sua conexão com outras pessoas e a deixaram emocional e sexualmente mais fechada. Acredito que muitas das decisões de Lee podem ser atribuídas a esses traumas.

I: Qual foi a reação dos primeiros leitores às personagens do livro?

WS: Os leitores se identificam com Lee e entendem a complexidade de seu relacionamento com Man Ray. Também tem sido interessante ouvir a reação dos que passaram a conhecer figuras históricas como Kiki de Montparnasse e Claude Cahun. Adoraria que Cahun se tornasse mais conhecida. Ela era lésbica e preferia usar pronomes sem inflexão de gênero, foi presa por fazer resistência aos nazistas e seus autorretratos influenciaram fotógrafas como Francesca Woodman e Cindy Sherman. Ficaria feliz se meus leitores procurassem saber mais sobre essas mulheres.

Siga-nos