“Não há paz na escravidão. Cada dia sob o poder de outrem é um dia de guerra.”

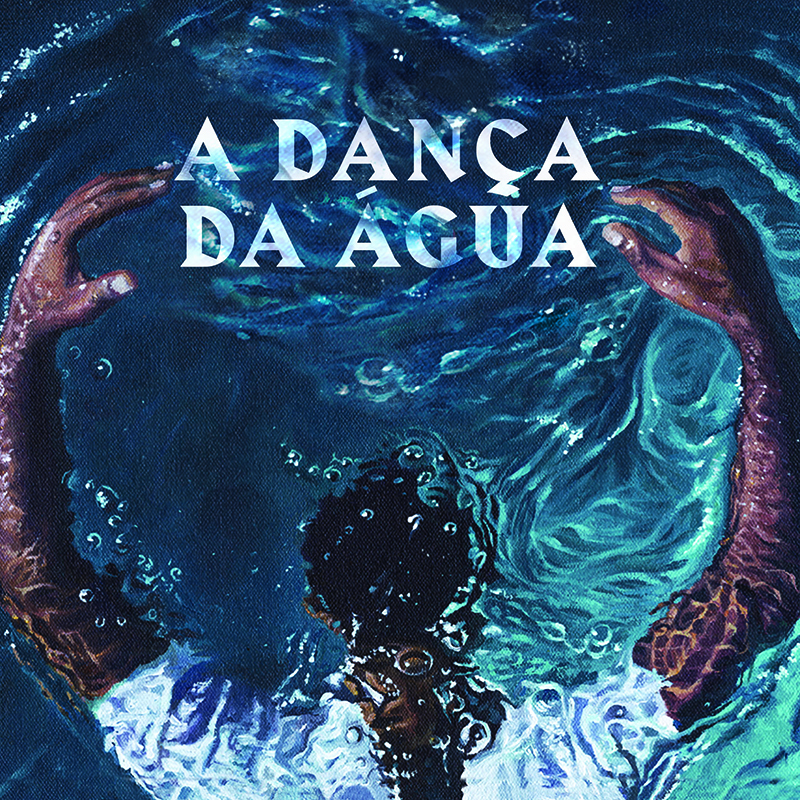

A dança da água começa com um acidente. Hiram conduzia a carroça em que levava Maynard, filho de seu senhor, quando os dois caíram no rio. As águas revoltas levaram Maynard a se afogar. Hiram quase teve o mesmo destino, mas acordou distante dali, são e salvo.

E nesse dia o jovem escravizado descobriu, então, ter dentro de si um poder extraordinário, capaz de libertar a si e todos que ama da terrível Tarefa.

A estreia na ficção do finalista do prêmio Pulitzer Ta-Nehisi Coates surpreende não só pela rara representação da época da escravidão — o livro acompanha afetos, erros e esperanças dos escravizados que vão muito além de sua condição de prisioneiros —, mas também pela sagacidade ao mesclar elementos históricos e surrealistas, transformando a saga de Hiram em uma ode à memória coletiva de um povo oprimido por séculos.

Leia um trecho de A dança da água:

Eu só podia têla visto ali na ponte de pedra, uma dançarina envolta em um azul fantasmagórico, porque foi assim que a levaram embora quando eu era menino, quando a terra da Virgínia ainda era vermelha que nem tijolo, vermelha de vida, e, embora houvesse outras pontes sobre o rio Goose, devem tê-lo cruzado por essa, com ela amarrada, porque era a ponte que levava à estrada que serpeava pelas colinas verdes e pelo vale antes da curva em uma direção, e essa direção era o sul.

Eu sempre evitava aquela ponte, manchada com a lembrança das mães, dos tios e dos primos que tinham ido para Natchez. Mas conhecendo agora o incrível poder da memória, capaz de abrir uma porta azul de um mundo para o outro, capaz de nos transportar de montanhas para vales, de florestas verdes para campos cobertos de neve, sabendo que a memória pode dobrar a terra como um pano, e também que eu tinha empurrado as minhas lembranças dela para o “lá no fundo” da mente, que eu esqueci, mas que não esqueço, agora sei que essa história, essa Condução, tinha que começar ali naquela ponte fantástica entre a terra dos vivos e a terra dos perdidos.

E ela dançava juba na ponte, com um jarro de barro na cabeça e uma grande névoa subindo do rio abaixo beliscando seus calcanhares nus, que martelavam os paralelepípedos, fazendo seu colar de conchas tremer. O jarro de barro não oscilava; parecia ser quase parte dela, de modo que, mesmo erguendo os joelhos bem alto, mesmo com os mergulhos e as viradas, os braços abertos, o jarro continuava fixo na sua cabeça, como uma coroa. E, vendo esse feito incrível, eu sabia que a mulher que dançava juba, envolta em um azul fantasmagórico, era a minha mãe.

Ninguém mais a viu, nem Maynard, que estava na parte de trás da nova carruagem Millenium, nem a garota extravagante que o mantinha extasiado com as suas artimanhas, e, mais estranho ainda, nem o cavalo, embora tivessem me dito que cavalos tinham faro para coisas que saem de outros mundos e caem no nosso. Não, ali do banco de cocheiro da carruagem, só eu a vi, e ela estava exatamente como a descreveram, exatamente como disseram que fora nos velhos tempos, quando pulava para o meio da roda de toda a minha gente, a tia Emma, Young P, Honas e o tio John, e todo mundo batia palmas, batia no peito, batia nos joelhos, animando-a com o tempo dobrado, e ela pisava forte no chão de terra, como se esmagasse algo rastejante com o calcanhar, dobrava o corpo e se curvava, depois se torcia e rodava com as mãos unidas nos joelhos flexionados, com o pote de barro sempre na cabeça. Minha mãe era a melhor dançarina de Lockless, foi o que me disseram, e me lembrei disso porque não herdei esse dom dela, porém eu lembrava que tinha sido a dança que chamou a atenção do meu pai e, assim, me fez existir. E, mais do que isso, eu lembrava porque me lembrava de tudo, tudo, menos dela, ao que parecia.

Era outono, estação em que as corridas vinham para o sul. Naquela tarde, Maynard ganhara uma aposta arriscada em um puro-sangue e achou que isso, enfim, poderia fazer com que conquistasse a tão sonhada estima da gente da Qualidade da Virgínia. Mas, quando fez o circuito ao redor da grande praça da cidade, quase deitado no banco e com um sorriso largo, os homens de sociedade viraram as costas para ele e fumaram os seus charutos. Não houve vivas. Ele era o que sempre seria: Maynard, o idiota; Maynard, o manco; Maynard, o bobo; a maçã podre que havia caído a muitos quilômetros da árvore. Ele se irritou e me fez dirigir até Starfall, a velha casa nos arredores da cidade, onde pagou por uma noite com uma extravagante e teve a brilhante ideia de levá-la para a casa grande em Lockless e, pior ainda, em um súbito ataque de vergonha, insistiu em sair da cidade pela estrada Dumb Silk, até dar naquela velha rotatória que nos levou de volta à margem do rio Goose.

Caía uma chuva fria e constante enquanto eu conduzia, a água pingava da borda do chapéu, encharcando a minha calça. Dava para ouvir Maynard atrás, com todos os seus joguinhos, se vangloriando dos seus feitos carnais para a garota. Eu forçava o cavalo o máximo que podia, porque só queria chegar em casa e me livrar da voz de Maynard, embora nunca nesta vida eu poderia me livrar dele de verdade. Maynard, que me prendia por uma corrente. Maynard, meu irmão que se tornou o meu senhor. E eu fazia de tudo para não ouvir, procurando uma distração: recordações da festa da colheita do milho ou das velhas brincadeiras de cabra-cega. Lembro que essas distrações não vieram nunca, e, no lugar delas, fez-se um súbito silêncio, que apagou não apenas a voz de Maynard, mas todos os barulhinhos do mundo ao redor. E então, ao espiar dentro da minha cabeça, o que encontrei foram as memórias dos perdidos, homens que aguentavam firme a noite de vigília, mulheres que percorriam uma última vez os pomares de maçã, solteironas que entregavam os próprios jardins para outras pessoas, velhos rabugentos que xingavam a casa grande de Lockless. Legiões de perdidos, levados por aquela ponte sinistra, legiões encarnadas na minha mãe dançando.

Puxei as rédeas, mas era tarde. Passamos direto e o que aconteceu em seguida abalou para sempre a minha noção de uma ordem cósmica. Mas eu estava lá, vi acontecer e, desde então, vi muitas coisas que expõem as fronteiras do nosso conhecimento e tudo o que está além dele.

A estrada sob as rodas desapareceu, a ponte inteira caiu e, por um momento, me senti flutuando sobre a luz azul ou talvez dentro dela. Era quente, me lembro daquele leve calor, porque, ao mesmo tempo que flutuava para fora, eu estava na água, submerso, e ao dizer isso, mesmo agora, sinto que estou de novo naquele lugar, sinto a mordida fria do rio Goose, a água correndo para dentro de mim e aquela agonia ardente que só vem com o afogamento.

Não há sensação que se compare, porque no afogamento não há só agonia, mas perplexidade diante de uma circunstância tão estranha. A mente acredita que deveria haver ar, já que sempre há ar para ser consumido, e a urgência de respirar é algo tão instintivo que exige uma espécie de foco para ser ignorada. Se tivesse pulado da ponte, eu conseguiria explicar a nova situação em que me encontrava. Se tivesse caído pela lateral, teria entendido, porque isso ao menos era imaginável. Mas foi como se eu tivesse sido empurrado de uma janela para as profundezas do rio sem aviso. Continuei tentando respirar. Eu me lembro de gritar por fôlego e me lembro ainda mais da agonia da resposta, da agonia da água entrando em mim e de como eu respondia a isso ofegando, o que só puxava mais água. De alguma forma, acalmei meus pensamentos; de alguma forma, cheguei a entender que toda aquela agitação só apressaria a morte. E, uma vez entendido isso, notei que havia luz em uma direção e escuridão em outra e deduzi que a escuridão era as profundezas e a luz, seu oposto.

Bati as pernas e estendi os braços na direção clara, empurrei a água até que, finalmente, tossindo e vomitando, emergi.

E, ao romper as águas escuras, subi para o diorama do mundo — nuvens de tempestade que pendiam de fios invisíveis, um sol vermelho e poente afixado contra elas e, debaixo daquele sol, colinas salpicadas de grama — e vi a ponte de pedra, que devia estar, meu Deus, a oitocentos metros.

Como a correnteza me levava, a ponte parecia quase correr para longe de mim. Quando me inclinei para nadar em direção à margem, foi ainda essa corrente, ou talvez algum redemoinho submerso invisível, que me puxou para o fundo. Não havia sinal da moça cujo tempo Maynard comprara de forma tão impensada. Mas qualquer pensamento meu a respeito dela foi interrompido por Maynard querendo chamar a atenção, como tantas vezes, com gritos e protestos, decidido a deixar este mundo do mesmo jeito que passara por ele. Estava perto de mim, puxado pela mesma correnteza. Debateu-se nas ondas, gritou, nadou um pouco, então desapareceu, apenas para reaparecer segundos depois, gritando, meio que avançando, se debatendo.

— Socorro, Hi!

Lá estava eu, com a vida pendurada sobre o poço negro sendo chamado para salvar outra pessoa. Em muitas ocasiões, tentei ensinar Maynard a nadar, e ele acatava as instruções do mesmo jeito que acatava qualquer instrução: descuidado e negligente, depois magoado e intolerante quando a negligência não dava frutos. Agora posso dizer que a escravidão o matou, que a escravidão fez dele uma criança, e, agora, caído em um mundo que não mais se sujeitava à escravidão, Maynard morrera no minuto em que tocou a água. Eu sempre fui a proteção dele. Fui eu que, apenas sendo bem-humorado e me rebaixando, impedi que Charles Lee lhe desse um tiro; fui eu que, com pedidos especiais ao nosso pai, o salvei inúmeras vezes da sua ira; fui eu que o vesti todas as manhãs; fui eu que o pus na cama todas as noites; e era eu que estava cansado, tanto no corpo quanto na alma; e era eu, ali, que lutava contra a força da correnteza, contra os eventos fantásticos que me haviam lançado naquela situação, que lutava com a exigência de que eu, mais uma vez, salvasse outra pessoa, quando não conseguia reunir energia nem para salvar a mim mesmo.

— Socorro! — bradou ele novamente, e então gritou: — Por favor! Disse aquelas palavras como a criança que sempre foi, em tom de súplica. E notei que, ainda que pouco generoso, que mesmo diante da mi- nha própria morte ali no Goose, não me lembrava de já tê-lo ouvido falar de um jeito que refletisse a verdadeira natureza das nossas posições.

— Por favor!

— Não consigo — gritei por cima da água. — Estamos prestes a morrer!

Com essa admissão de morte iminente, vieram a mim as lembranças de uma vida, e a mesma luz azul que eu tinha visto na ponte estava de volta e me envolvia. Lembrei-me de Lockless e de todos os meus entes queridos e, bem no meio da névoa, vi Thena, no dia de lavar roupa, uma idosa que levantava grandes panelas de água fumegante e, com o restante das suas forças, torcia as roupas encharcadas até ficarem úmidas e suas mãos, em carne viva. E vi Sophia com suas luvas e touca, como uma senhora, porque era isso que a sua tarefa exigia, e observei, como tantas outras vezes, que ela subia a barra do vestido até os tornozelos e descia um caminho para encontrar o homem que a mantinha acorrentada. Senti os meus membros cederem, o mistério e a confusão dos acontecimentos que me haviam jogado nas profundezas não me incomodavam mais, e, desta vez, quando afundei, não havia queimação nem esforço para respirar. Eu me senti sem peso, de modo que, mesmo que afundasse, era como se eu subisse para alguma outra coisa. A água me deixou e eu estava sozinho em um cálido bolsão azul com ela do lado de fora e em torno de mim. E entendi então que enfim ia para a minha recompensa.

Minha mente retrocedeu ainda mais, até aqueles que tinham sido levados para além desta Virgínia, para além de Natchez, e me perguntei quantos poderiam ter ido mais longe, o suficiente para me receber naquele outro mundo do qual eu agora me aproximava. E vi a minha tia Emma, que trabalhara na cozinha todos aqueles anos, passando com uma bandeja de biscoitos de gengibre que servia para os Walker reunidos, mas nenhum para ela ou qualquer um dos seus parentes. Talvez a minha mãe estivesse lá, e, então, na velocidade do pensamento, eu a vi brilhando diante dos meus olhos, dançando na água. E pensando em tudo isso, em todas as histórias, eu estava tranquilo e até feliz por subir na escuridão para cair na luz. Havia paz naquele brilho azul, mais paz do que no sono, e, mais do que isso, havia liberdade, e eu sabia que os mais velhos não tinham mentido, que realmente havia um lar nosso, uma vida além da Tarefa, onde cada momento é como o amanhecer sobre as montanhas. E tão grande foi essa liberdade, que tomei consciência de um peso incômodo que sempre assumira como imutável, um peso que agora se propunha a me acompanhar para sempre. Quando me virei, vi esse peso no meu rastro, e esse peso era o meu irmão, que uivava, se debatia e gritava, implorando pela vida.

Sempre estive sujeito aos caprichos dele. Eu era o seu braço direito e, portanto, não tinha um braço meu. Mas agora estava tudo acabado. Porque eu subia, subia para além desse mundo de Qualidade e Tarefeiro. Minha última visão de Maynard foi ele se debatendo na água e lutando por aquilo que não podia mais segurar, até que a sua imagem começou a se turvar diante de mim, como a luz que tremula em uma onda, e os seus gritos diminuíram sob aquele nada sonoro ao redor. E então ele se foi. Gostaria de dizer que lamentei ou que fiz algum tipo de registro, mas não fiz. Eu estava indo para o meu final. Ele ia para o dele.

Então, as aparições se aquietaram diante de mim, e me concentrei na minha mãe, que não estava mais dançando, mas ajoelhada diante de um menino. Ela tocou o rosto dele, beijou sua cabeça, colocou o colar de conchas na sua mão e a fechou, então se levantou, com as mãos sobre a boca, virou-se, caminhou para longe, e o menino que observava chorou por ela e tentou segui-la, correu atrás dela, até que caiu e ali ficou, chorando sobre os braços, até que se levantou e virou-se dessa vez para mim, chegou perto, abriu a mão, me ofereceu o colar, e eu vi, enfim, a minha recompensa.

Siga-nos